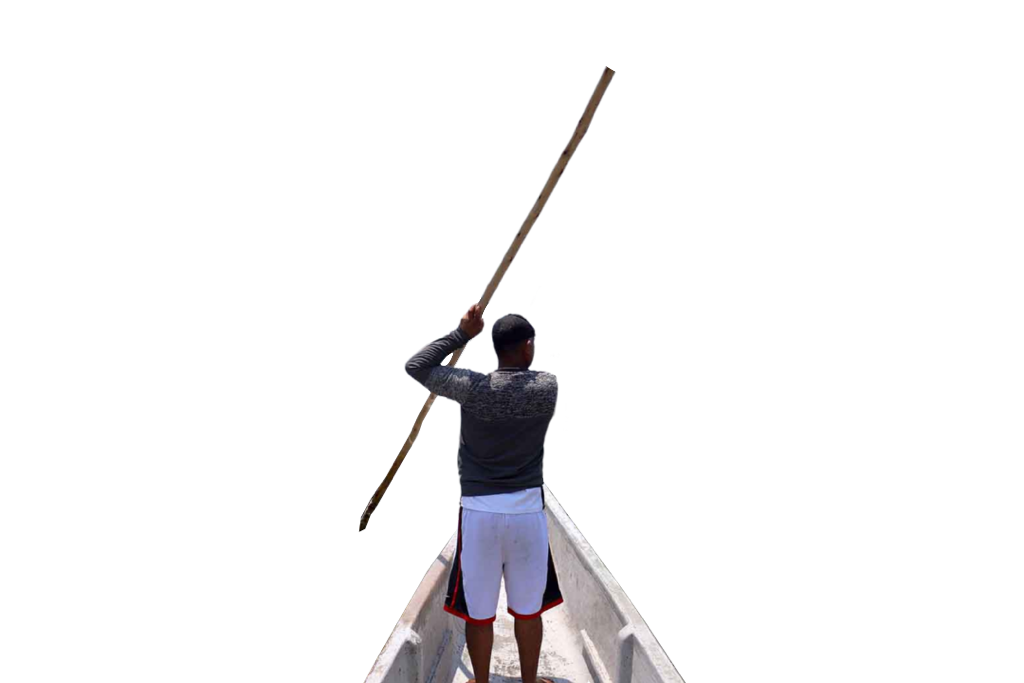

La Ciénaga Grande es la despensa del pescador y de su familia. Desde que los pueblos palafitos se fundaron, hace más de 160 años, los hombres salen noche y día para lanzar en las aguas sus redes: atarrayas, chinchorros y trasmallos. Antes solían pescar en grupos, lo que se conocía entre ellos como ‘corrales’; ahora cada pareja toma su rumbo. Sobre la canoa siempre están el piloto o bogador y el atarrayero o pescador.

—Anteriormente el pescador no usaba tantos parapetos (o implementos) en la embarcación. Ahora al pescador se le ve con una colchoneta, una almohada. [...] Nunca me acostumbré a eso, porque amanecía muy adolorido de la espalda. Me acostumbré a dormir en el plan de la canoa porque me siento más cómodo, así amanezco con más energía.

Al que las comodidades actuales incomodan es Javier Antonio De la Cruz Ordóñez. Su padre era de Nueva Venecia; su madre, de Buenavista. Es fruto de los pocos cruces sanguíneos entre estos pueblos hermanos. Tiene 56 años, y desde que tiene memoria quiso ser pescador y líder de los suyos.

Las faenas de los pescadores como Javier Antonio son largas y agotadoras. Y no siempre son bien recompensadas. Una captura promedio de bocachico, de róbalo o de lisa representan entre 150 a 300 mil pesos (entre 38 y 76 dólares).

—En una época mala uno puede tirar hasta cien atarrayazos o más en un solo día, y no captura ni siquiera para la comida. Pero, en una época buena se tiran unos treinta o cuarenta atarrayazos y, de pronto, en dos de esos se hace para el día.

Hubo épocas de bonanza. Fueron antes de que terminaran de construir la Transversal del Caribe, una vía que luego conectaría a dos de las grandes ciudades portuarias del norte colombiano: Barranquilla y Santa Marta, lo que impulsó su desarrollo económico. Pero, dicha obra por poco acaba con el intercambio de aguas entre la Ciénaga Grande y el Mar Caribe.

—Ese impacto ambiental que causó la construcción de la carretera fue minimizando la producción pesquera en la Ciénaga —explica Javier Antonio quien, con una barba blanquinegra rala, solo a veces sonríe y rehúye mirar a los ojos de su interlocutor. La crisis pesquera –denuncia– sirve de cómplice a algunos lugareños que se valen de “estrategias” como el ‘bolicheo’ para atrapar peces indiscriminadamente, golpeando con violencia el agua para desorientarlos y que en su huida queden ensartados en cercas de redes que han sido instaladas previamente.

Lleva puesto siempre su raído y descolorido ‘sombrero vueltiao’, un típico gorro del Caribe colombiano tejido con fibra vegetal y de origen indígena. Mientras se lo acomoda, Javier Antonio responsabiliza a esta crisis ambiental y económica de que ni los niños ni los jóvenes quieran ser pescadores.

—Hay muchos jóvenes acá que los he visto con decepción hacia la pesca, por lo que la producción no es tan buena ahora como lo fue anteriormente.

Puede ser decepción, pero también puede ser que los jóvenes encontraron otras maneras, distintas a la pesca, para ayudar a su comunidad. Ese es el caso de Santiago Jesús Moreno Mejía, quien estudia un técnico en auxiliar de enfermería, y espera algún día convertirse en médico.

—Yo siempre digo: ¿Por qué escoger la pesca?, si hay otros recursos para uno estudiar. Es mejor estudiar algo que ser pescador —expresa, pareciera, con algo de crudeza. Pero, basta un tiempo para saber que es parco de palabra… y de simpatía. Santiago es muy serio, indica su hermano mayor. Y sí, se toma muy enserio la vida para tener 15 años.

—Llevo casi año y medio de estar estudiando. Estudio en Ciénaga, Magdalena, en la Corporación Cnet. [...], porque me gustaría ayudar al pueblo donde vivo (Buenavista), el cual no tiene recursos médicos —. En los palafitos una enfermera aparece por días y atiende en un improvisado centro de salud.

Hay niños que quieren emplearse en otras actividades sin renunciar a la pesca. Por ejemplo, Jhonatan de La Cruz, de 13 años, quiere ser soldador y atarrayero. Es sobrino y piloto de Javier Antonio.

—Siento que pescar es un arte; es un arte que tiene mi abuelo, mi tío, mi papá. Todos, todos en la familia han pescado —detalla este niño menudo, que insiste, sin embargo, querer alcanzar “otros sueños, otras metas”.

Javier Antonio es nieto de Juana Manga, quien animó la práctica del baile negro en la región. Es una danza nativa interpretada con tambor, maracas y guacharaca.

—Mi abuela fue la gestora de ese baile aquí. Era la capitana de la danza. Y el tío mío era el capitán, que era el que tocaba el tambor. Hoy en día hay un grupo que se llama El Congo Buenavistero, que está haciendo la representación de esa cultura y estamos tratando de inyectársela a los niños para que no se pierda.

El Congo Buenavistero es una agrupación donde cantan dos de los hermanos de Javier Antonio: Rafael y Ángel de la Cruz Ordóñez.

—La música sirve aquí para uno relajarse y pasar el tiempo. Esto viene por tradición de los ancestros de nosotros que inventaron el baile negro —cuenta Rafael, a lo que Javier Antonio agrega: —La música sirve acá como una medicina pa’l alma.

Javier Antonio seguirá, a punta de trabajo y música, espantando las dificultades de la pesca, actividad de la que dependen en más del 80% estos pueblos, a los que las entidades estatales tildan de invasiones.

—Seguiré bogando hasta que se me acaben las fuerzas, pero inagotablemente tengo que emplear todos mis recursos para sacar estas comunidades adelante. Cuando luchamos por un objetivo de desarrollo, lo hacemos en conjunto porque somos tres comunidades hermanas que tenemos las mismas necesidades.